Nel corso de Il Cinema ritrovato a Palermo stagione 2018/2019 è stata restaurata e proiettata in 4K la pellicola più famosa di Billy Wilder: L’Appartamento, il film che forse più di tutti ha rappresentato la commedia brillante americana durante la Golden Age hollywoodiana, tra sarcasmo, scene esilaranti e strette allo stomaco. Ventisette film e mai un’opera mediocre, 6 Oscar e 14 nomination, una carriera lunga quarant’anni divisa tra drammi e commedie, insieme ai fedeli co-sceneggiatori Charles Brackett e I.A.L. Diamond e alla lunga serie di fedeli interpreti ricorrenti come Audrey Hepburn, Tony Curtis, Marlene Dietrich, Jack Lemmon e Marilyn Monroe.

Billy Wilder inizia a lavorare come sceneggiatore per filmetti di serie B, per poi acquisire notorietà scrivendo per Ernst Lubitsch il film Ninotchka gli vale una nomination all’Oscar ̶ e Howard Hawks per il quale scrive Colpo di fulmine e La porta d’oro e guadagna altre due nomination. Finalmente, nel 1942, arriva la possibilità di girare la sua opera prima: Il frutto proibito (The Major and the Minor), una commedia degli equivoci tratta dall’opera teatrale Connie Goes Home di Edward C. Carpenter e adattata da Wilder e Charles Brackett.

È la divertente storia di Susan Kathleen Applegate (Ginger Rogers), una bella massaggiatrice delusa dalla vita di New York e stanca dei clienti che attentano alla sua morale, per questo decide di tornare nel suo paese d’origine ma si accorge di non aver abbastanza soldi per il biglietto. Così Susan si traveste e si atteggia da dodicenne, per usufruire della tariffa ridotta. Sul treno però incontra casualmente Philip Kirby (Ray Milland), maggiore dell’esercito e istruttore in un collegio militare. L’uomo vedendola sola decide di prenderla per qualche tempo in custodia. I due iniziano a provare dei sentimenti l’uno per l’altra e solo dopo una serie di numerosi equivoci riescono a sposarsi.

Una commedia spiritosa e leggera, con un ottimo incipit e un tollerabile rallentamento nella parte centrale, comunque mai noiosa. La pellicola esce nelle sale il 16 settembre del 1942, il successo è immediato: costata 928 mila dollari ne incassa 3 milioni solo negli Stati Uniti. Frutto proibito ricalca alcuni stilemi della screwball comedy classica ma introduce un sarcasmo per niente politically correct, tra sottointesi e rovesciamenti. Wilder stesso definisce questo suo primo film una commedia commerciale, scritta appositamente per farsi notare, eclettico e irriverente il regista austriaco ha sfidato con furbizia il perbenismo hollywoodiano, restando sempre sul filo del rasoio, evitando così la censura.

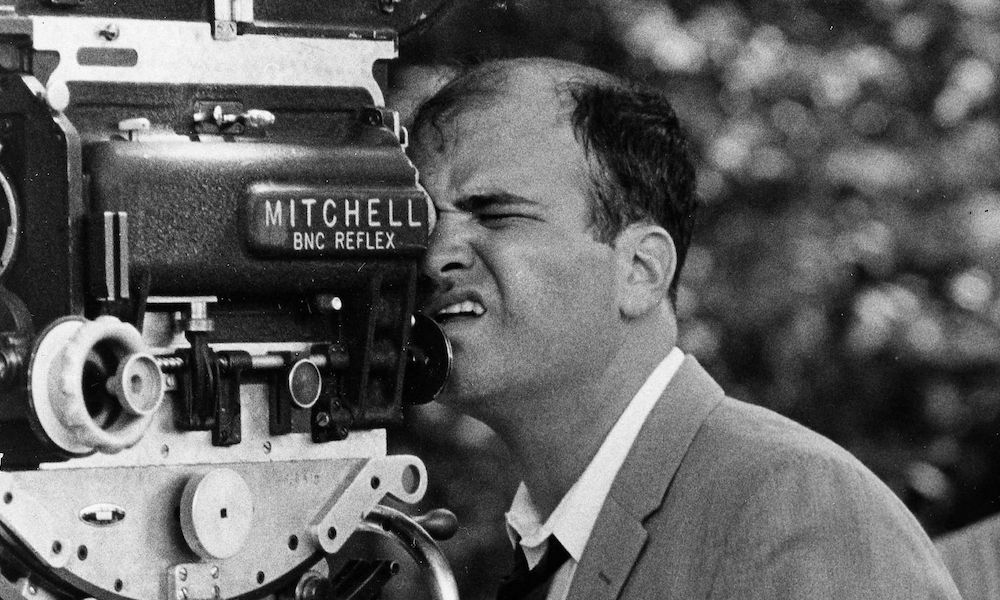

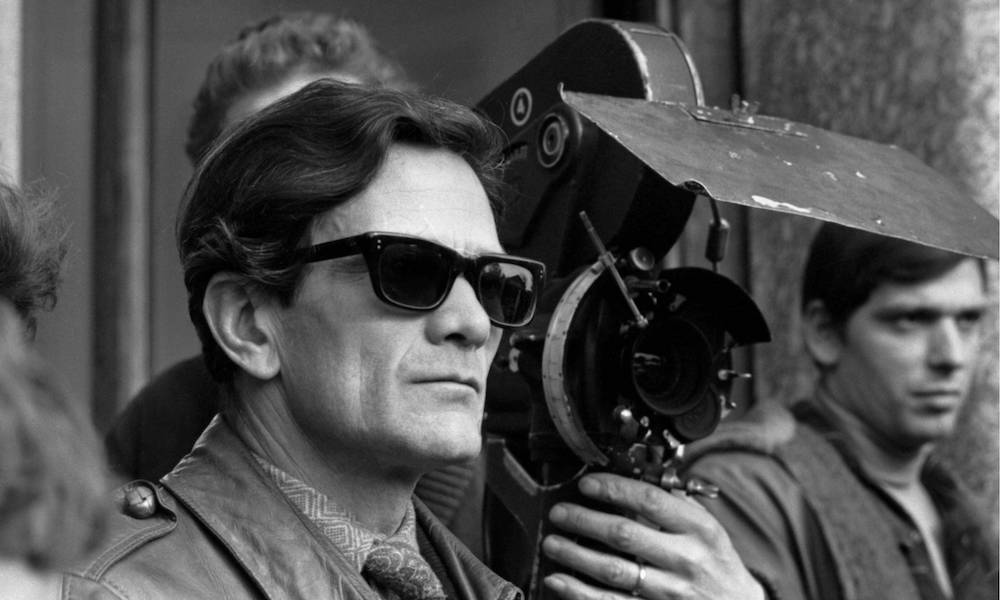

Come autore Wilder ha sempre sostenuto l’importanza delle storie sopra ogni cosa, mentre la macchina da presa è solo il mezzo della fruizione scenica, uno strumento non invasivo e privo di virtuosismi, concentrato sull’interpretazione attoriale e al servizio dei personaggi, perché per Wilder il miglior regista è quello che non si vede. Dopotutto, il suo idolo e mentore è il regista tedesco Ernst Lubitsch, infatti Wilder aveva appeso nel suo ufficio un cartello che recitava: «How would Lubitsch do it?».

Frutto proibito è un film più intelligente e provocatorio di quanto Wilder voglia far credere, a partire dall’ambiguità del titolo originale: The Major and the Minor, il maggiore (nel senso militare e anagrafico) e la minorenne. Come in tutto il suo cinema la leggerezza della messinscena maschera la complessità della sua poetica. Il tema centrale della sessualità è trattato in modo brillante ma sempre con garbo, dalla metafora delle falene attratte dalla lampadina alla tattica della Linea Maginot del cadetto che tenta di baciare Susan.

Il senso del film lo sintetizza il personaggio di Lucy in una battuta: «L’amore, in fondo, è uno stato di miopia astigmatica», lo stesso vale per lo spettatore e alla sospensione dell’incredulità che gli permette di dimenticare i trent’anni di Ginger Rogers per trovarla credibile nel suo travestimento da ragazzina. Nella vita e al cinema spesso scegliamo di credere alla finzione solo se è recitata abbastanza bene da non poter fare altrimenti, soprattutto se la bugia è bella come Ginger Rogers, e questo Wilder lo sapeva bene. «Nessuno è perfetto» recita la battuta conclusiva del film A qualcuno piace caldo ma Wilder, con il suo cinema brillante e senza tempo, ci va molto vicino.