Il leccese Mattia Epifani, classe ’85, è attivo come regista dal 2010. Rockman, il suo primo documentario, è il progetto che ha dato il via alla collaborazione con Mattia Soranzo e Corrado Punzi della Muud Film. Nel 2015 ha girato Il successore, facendosi notare nei festival del panorama internazionale, a questo lavoro sono seguiti i cortometraggi Et in terra Pacis (2018) e God Dress You (2021), una co-produzione Italia/Grecia in concorso al Clermont-Ferrand. Mattia Epifani porta avanti un’idea di cinema innovativa ma aderente alla realtà, tesa a svelare le verità nascoste dell’animo umano. Un segreto – che sia esso innocuo, minuscolo o pericoloso – è il cuore pulsante di tutte le storie.

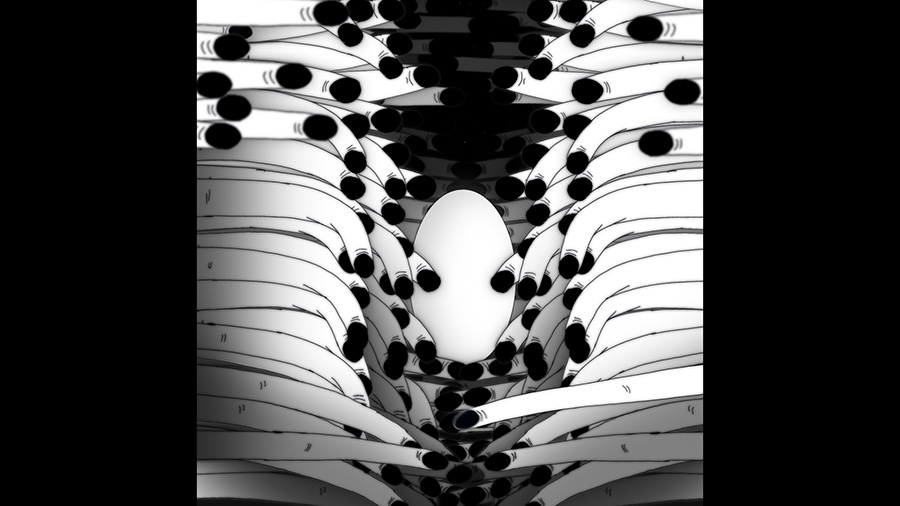

In God Dress You racconti la parabola di un monaco ortodosso che mostra sui social la sua passione per l’alta moda. Pater Athanasius venera la bellezza degli oggetti come venera il suo Dio, in un culto capitalistico formato Instagram. Sono le cose i nostri nuovi santi?

In una condizione di isolamento anche le cose più effimere possono essere un mezzo per mantenere un contatto con gli altri e diventare addirittura veicolo di un’ideale di bellezza ultraterrena o per lo meno così la pensa il protagonista Pater Athanasius. Il problema posto da God Dress You non è tanto la sostituzione dell’oggetto della fede, quanto le conseguenze dell’utilizzo dei social. Essendo totalizzanti e invasivi iniziano a nutrirsi del nostro tempo compromettendo l’attenzione, gli equilibri quotidiani, le idee e di conseguenza anche i nostri valori.

L’idea è nata da un articolo di giornale, cosa ti ha colpito di questa storia?

Ci è sembrato da subito un ottimo punto di partenza per raccontare una storia su come la tecnologia trasforma la nostra intimità. Insieme allo sceneggiatore Francesco Lefons, abbiamo pensato alla dimensione del monachesimo ortodosso ed è iniziata poi una ricerca sul campo nelle zone della Grecia occidentale. Siamo stati accolti dai monaci del monastero Panagia Mprousiotissa, a parte il protagonista che è interpretato dal performer Panagiotis Samsarelos, tutti gli altri personaggi sono veri monaci.

Qual è il tuo processo creativo?

Parto dall’idea che una storia per essere raccontata, debba avere le potenzialità per essere universalizzata. Anche la più individuale, la più intima, deve sempre fare da specchio a una storia collettiva. Per questo anche vicende come quella di Alfieri Fontana ne Il successore o di Pater Athanasius in God Dress You per me esprimono qualcosa che va al di là di ciò che raccontano. In questa ricerca è necessario sempre partire dalla realtà e mantenere con essa un contatto durante tutta la fase di scrittura, di riprese e anche di montaggio. Ho in questo la fortuna di lavorare con una squadra consolidata che condivide con me questa missione.

Muud Film è un collettivo, lavorano con te il regista Corrado Punzi e il montatore Mattia Soranzo, come nasce e quale idea di cinema portate avanti?

Muud è nata nel 2009 come progetto di formazione audiovisiva, io e Corrado Punzi siamo subentrati qualche anno dopo. Oggi Muud, oltre che una casa di produzione, è una sorta di collettivo allargato del quale fanno parte anche Francesco Lefons, Giorgio Giannoccaro, Gianluigi Gallo e Gabriele Panico. Quello che ci accomuna è la ricerca di un cinema che nasce e si sviluppa a contatto con la realtà. Cerchiamo storie, personaggi o luoghi capaci di rivelare un qualche tipo di verità nascosta, una verità che diventa poi il cuore del film. Un modo di intendere il cinema che si traduce in una pratica quanto più diretta e istintiva possibile, che implica l’impiego di troupe molto ridotte, spesso solo camera e suono.

Stai lavorando a qualcosa?

Insieme a Francesco Lefons sto sviluppando la scrittura di un film ambientato nel Carcere Borgo San Nicola di Lecce e tratto da un romanzo autobiografico. È un progetto nato dall’esperienza fatta come operatore culturale con la compagnia Io ci provo. Durante gli anni di lavoro a Borgo San Nicola ho iniziato a pensare a un film che potesse raccontare l’esperienza detentiva come momento di demolizione dell’individuo e la struttura carceraria come luogo di una possibile ricostruzione del sé. Ho portato avanti nel tempo una ricerca su storie e personaggi appartenenti all’universo carcerario finché non ho incontrato questo libro autobiografico che è la sintesi di tutto quello che vorrei dire su quel mondo.