Enrico Maria Artale firma un documentario coraggioso e autentico, nel quale scrive una riflessione lucida sull’identità e sulla relazione tra genitori e figli.

Saro è il nome di un uomo e il titolo di un film. L’uomo è il padre che Enrico Maria Artale ha reincontrato dopo venticinque anni di lontananza. Il film è il documentario che Enrico ha realizzato proprio su questo incontro, passando attraverso un processo creativo e produttivo di quasi sette anni, e che nell’autunno 2016 ha vinto il premio per il Miglior Film all’Italiana.Doc del Torino Film Festival.

La storia di Saro – lungometraggio di poco più di un’ora – inizia nel 2009: Enrico è appena entrato al Centro Sperimentale di Roma. In quegli stessi mesi riceve una telefonata dalla Sicilia (la stessa intorno alla quale si costruisce l’incipit del film): è il padre Saro – che Enrico non vede da quando era ancora piccolissimo – che lo invita a sentirsi, magari a scrivergli. Enrico prende con sé il necessario per girare e parte per la Sicilia: durante il viaggio – al termine del quale effettivamente ritrova il padre che non conosce, che non ricorda – registra quasi sessanta ore di materiale che una volta tornato a casa mette da parte.

La storia di Saro – lungometraggio di poco più di un’ora – inizia nel 2009: Enrico è appena entrato al Centro Sperimentale di Roma. In quegli stessi mesi riceve una telefonata dalla Sicilia (la stessa intorno alla quale si costruisce l’incipit del film): è il padre Saro – che Enrico non vede da quando era ancora piccolissimo – che lo invita a sentirsi, magari a scrivergli. Enrico prende con sé il necessario per girare e parte per la Sicilia: durante il viaggio – al termine del quale effettivamente ritrova il padre che non conosce, che non ricorda – registra quasi sessanta ore di materiale che una volta tornato a casa mette da parte.

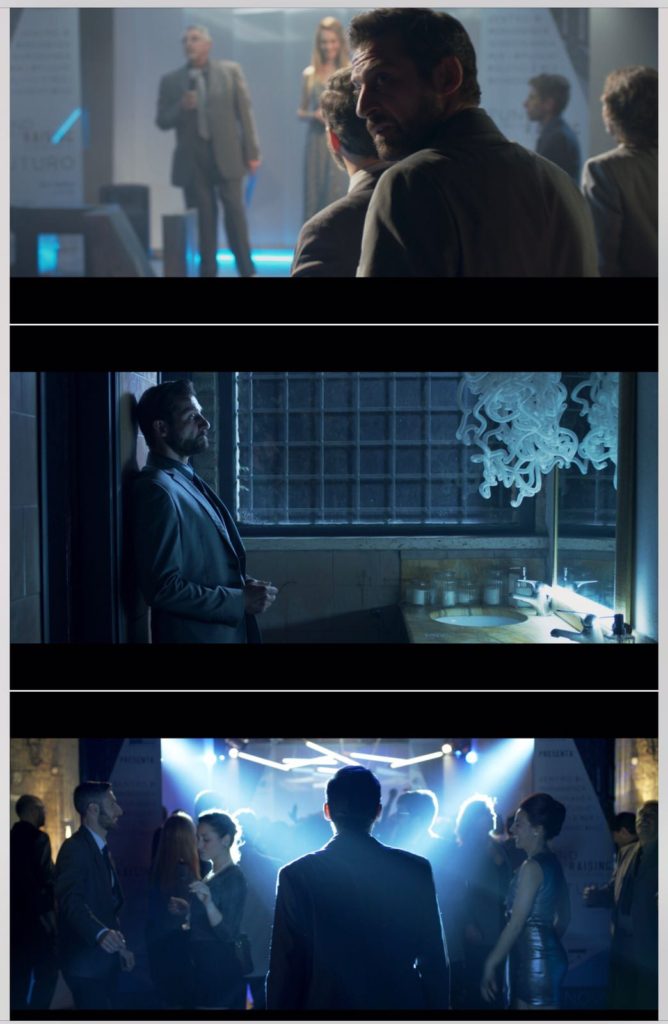

Intanto tra i primi e più importanti incontri al Centro Sperimentale c’è quello con Daniele Segre e con il cinema documentario. Da qui nasce il progetto de I giganti dell’Aquila, lungometraggio sulla squadra di rugby del capoluogo abruzzese ritratta nei giorni successivi il terremoto, mandato in onda dalla RAI nel 2010. Poi, come conseguenza diretta, arriva la proposta da parte della società di produzione del Centro Sperimentale di lavorare a un film a soggetto sul rugby. Nel 2013 viene presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia 70 Il terzo tempo, lungometraggio d’esordio che mette Enrico a confronto con i meccanismi dell’industria cinematografica (a coprodurre e distribuire il film arriva quasi all’ultimo momento De Laurentiis) e con le traversie della professione di regista, facendogli provare la vertigine della distanza dal suo lavoro d’autore.

Alla ricerca di una prova più libera e personale, nel 2014 riprende il lavoro sui materiali girati cinque anni prima: il tempo ha cambiato molte cose, prima di tutto ha cambiato lui. Per questo, subito dopo aver tagliato e ordinato il materiale in una prima versione grezza di tre ore, Enrico – aiutato dalla montatrice Valeria Sapienza – inizia una fase di revisione e scrittura.

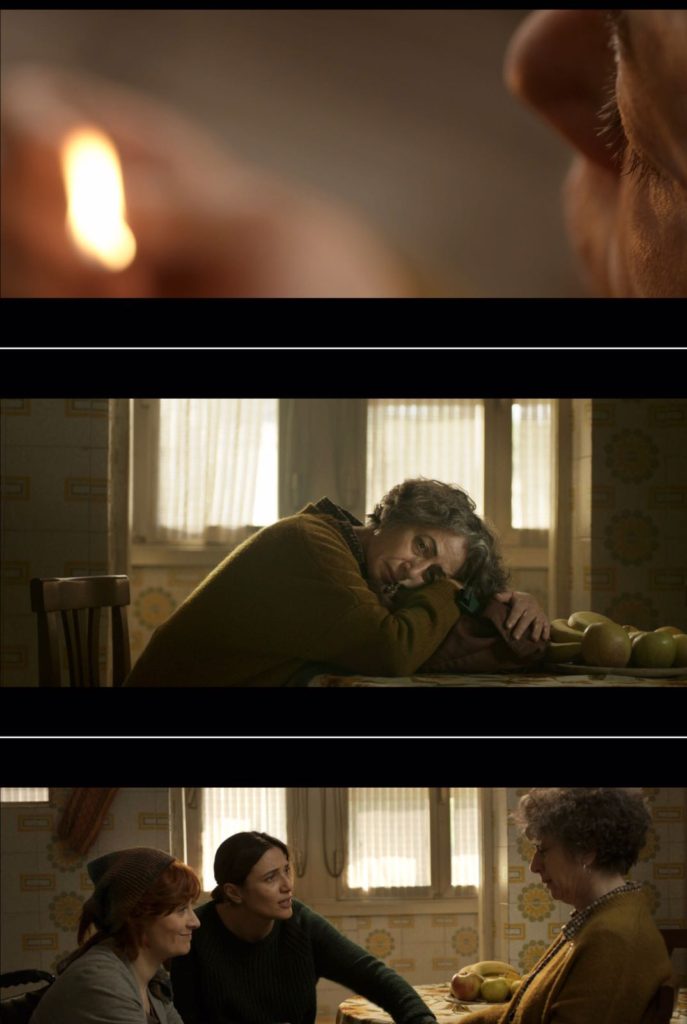

Saro non è il film che ci si aspetterebbe forse prima di tutto per la diversità e lo spostamento dell’io soggettivo che gira, ieri, rispetto all’io soggettivo che ricostruisce le immagini nella forma di un film, oggi. Dopo un incipit secco e diretto, una serie di volti circoscrivono la storia di Enrico, della madre, della sua relazione con Saro, di un passato misterioso remoto e come tale irrecuperabile. Le parole sono poche, gli incontri brevi, e quando inizia il viaggio il film cambia ritmo. E più il film avanza più si allontana dai due vicinissimi strapiombi: da un lato l’autonarrazione ombelicale, dall’altra la saga sentimentale dei rapporti familiari.

Saro non è il film che ci si aspetterebbe forse prima di tutto per la diversità e lo spostamento dell’io soggettivo che gira, ieri, rispetto all’io soggettivo che ricostruisce le immagini nella forma di un film, oggi. Dopo un incipit secco e diretto, una serie di volti circoscrivono la storia di Enrico, della madre, della sua relazione con Saro, di un passato misterioso remoto e come tale irrecuperabile. Le parole sono poche, gli incontri brevi, e quando inizia il viaggio il film cambia ritmo. E più il film avanza più si allontana dai due vicinissimi strapiombi: da un lato l’autonarrazione ombelicale, dall’altra la saga sentimentale dei rapporti familiari.

La voce di commento di Enrico parla al presente, si sovrappone allo sguardo e al corpo dell’Enrico di cinque anni prima, riposiziona psicologicamente, in modo implicito, le immagini di cinque anni prima, tentando di colmare una distanza che invece resta felicemente irrisolta. La musica segna l’incertezza di chi si scopre esposto, di chi cede al timore che il racconto non basti. L’orizzonte del film è però nitido, con lo sguardo teso alla ricerca di una scoperta ma che inventa deviazioni e soste per dissipare la pressione di una legittima aspettativa. Tanto che quando l’incontro avviene per la prima volta è quasi un incidente, un’anticipazione inconsulta, una delusione rimandata.

Enrico Maria Artale, prima del Centro Sperimentale, si è laureato in estetica con una tesi sul volto tra il cinema e la filosofia: il modo in cui dispone il tempo e il luogo nel quale Saro lo ritrova dopo quasi trent’anni dall’ultimo abbraccio, in una stanza disadorna, sopra un lungo divanetto a semicerchio, dice molto della sua capacità d’intrecciare pensiero, immagine ed emozione. Un’inquadratura frontale, a distanza, niente stacchi per molti minuti di seguito: il silenzio dell’imbarazzo e della commozione soffocata e repressa, forse addirittura smarrita, amplifica la potenza di un’immagine semplice ma cruciale. È qui, a pochi minuti dalla fine, che il corpo e la voce di Enrico, il passato e il presente, si riconoscono e contemperano, fronteggiandosi esplicitamente, come in grumo di tempo nel quale svaporano i sentimenti e le aspettative addensate negli anni. Saro è un film che respira, che accetta il rischio di perdere il filo del racconto per lasciarsi scorrere in appunti e deviazioni che remano contro l’efficienza e la fluida rotondità della narrazione.

Come il romanzo che nella descrizione e nell’analisi delle peripezie di un’anima compone un saggio di psicologia, così quello che all’inizio sembra essere un ritratto autobiografico di famiglia, o peggio, il diario catartico di un individuo in cerca di salvezza, si rivela presto il discorso libero di un cineasta giovane che grazie alle forme aperte e flessibili del documentario scrive una riflessione lucida sull’identità e sulla relazione tra genitori e figli; un’indagine intima ma non autistica, che scorre lungo il respiro ampio del tempo.

Come il romanzo che nella descrizione e nell’analisi delle peripezie di un’anima compone un saggio di psicologia, così quello che all’inizio sembra essere un ritratto autobiografico di famiglia, o peggio, il diario catartico di un individuo in cerca di salvezza, si rivela presto il discorso libero di un cineasta giovane che grazie alle forme aperte e flessibili del documentario scrive una riflessione lucida sull’identità e sulla relazione tra genitori e figli; un’indagine intima ma non autistica, che scorre lungo il respiro ampio del tempo.

Saro – che Enrico Maria Artale ha deciso di produrre da solo fondando la Film After Film, alla quale si sono poi associate anche Bright Frames e Young Film – dopo aver felicemente partecipato a festival nazionali e internazionali – oltre a Torino anche SalinaDocFest, Taormina Film Festival, SalinaDocFest e altri ancora – ha visto anche una prima distribuzione indipendente nelle sale.

Quando il film inizia, Vito Alfieri Fontana ha già da tempo interrotto le operazioni in Bosnia, ma, come spesso accade con il cinema documentario, dopo la fine del film le cose non sono più le stesse. Il percorso a ritroso sui passi che hanno già una volta dato sollievo e pacificazione alla sua coscienza – la ricognizione materiale nei luoghi in cui ogni passo porta con sé il rischio estremo e il nuovo incontro con uno degli storici collaboratori sul campo – conduce il protagonista a una generale riconsiderazione della propria vicenda e stimola un cambiamento: poco tempo dopo l’uscita di Il successore, il suo protagonista decide di tornare in Bosnia e riprendere il suo lavoro tra le mine inesplose.

Quando il film inizia, Vito Alfieri Fontana ha già da tempo interrotto le operazioni in Bosnia, ma, come spesso accade con il cinema documentario, dopo la fine del film le cose non sono più le stesse. Il percorso a ritroso sui passi che hanno già una volta dato sollievo e pacificazione alla sua coscienza – la ricognizione materiale nei luoghi in cui ogni passo porta con sé il rischio estremo e il nuovo incontro con uno degli storici collaboratori sul campo – conduce il protagonista a una generale riconsiderazione della propria vicenda e stimola un cambiamento: poco tempo dopo l’uscita di Il successore, il suo protagonista decide di tornare in Bosnia e riprendere il suo lavoro tra le mine inesplose.